OpenAI「Agent Builder」登場 Difyやn8nのようにAIエージェントを“つなげて作る”時代へ

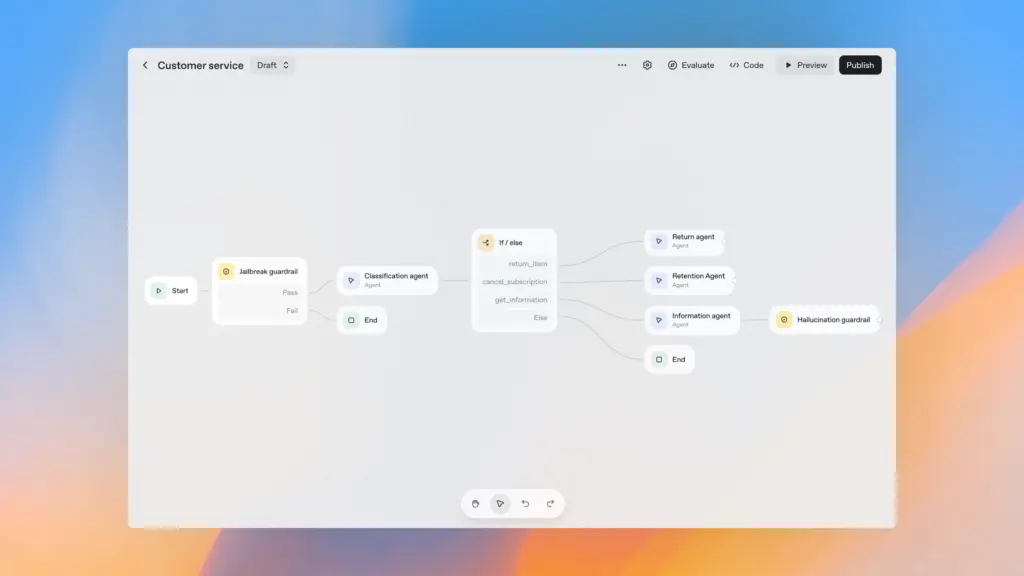

OpenAIは、新しいエージェント開発環境「Agent Builder(エージェントビルダー)」を公開した。これは、AIエージェントを“コードなし”で設計できる可視化ツールで、複雑な処理フローをドラッグ&ドロップで構築できる。

AIエージェントを自作したい開発者や企業にとって、Difyやn8nのように「AIを組み合わせて動かす」体験が、公式にOpenAIから提供される形となった。

Difyやn8nのような「AIワークフロー」をOpenAI純正で

これまで、OpenAIのAPIを活用してエージェントを構築するには、PythonやJavaScriptのコードを書く必要があった。

しかし、Agent Builderは、ノーコード/ローコードでエージェントを視覚的に構築できる。

画面上にはキャンバスが用意され、ノード(ブロック)をドラッグ&ドロップで配置。

それぞれのノードには、AIのプロンプト、外部API、条件分岐、ツール呼び出しなどを設定できる。

ユーザーはノードを線でつなぐだけで、「AIがどう考え、どのツールを呼び出し、どんな結果を返すか」を一目で理解できるようになる。まさに、「AI版n8n」や「Difyの純正版」といえる存在だ。

Agent Builderの仕組みと構成

Agent Builderは、OpenAIが発表した新ツール群「AgentKit」の中核コンポーネントとして位置づけられている。

その仕組みは、ビジュアルエディタを中心に、複数の開発モジュールと連携して動作する。

| 構成要素 | 役割 |

|---|---|

| Agent Builder | エージェントの動作やフローを設計するビジュアルキャンバス |

| Connector Registry | Dropbox、Google Driveなどの外部サービス連携を一元管理 |

| Guardrails | 安全性・プライバシー保護の設定(PIIマスキングや脱線防止) |

| Evals | エージェントの性能を自動で評価し、改善をサポート |

| ChatKit | Webやアプリにチャット型エージェントを埋め込むツールキット |

Agent Builderはこれらのモジュールを一括で扱えるように設計されており、「設計 → 接続 → 評価 → 公開」までを一貫して行える。

特に、プロンプトの改善やワークフローのバージョン管理、実行結果のプレビューも可能で、試行錯誤のサイクルを大幅に短縮できる点が強みだ。

どうやって動く?Agent Builderの流れをイメージ

Agent Builderでの開発は、次のような流れになる。

- キャンバスでノードを作成

各ノードに、AIモデル(例:GPT-4o、GPT-5)とプロンプトを設定。 - 処理の順序をつなぐ

ノード間を線で結び、AIの出力を次のステップに渡す。 - 外部ツールを接続

Connector Registryを使ってGoogle DriveやAPIなどの外部サービスを統合。 - ガードレールを設定

安全性のルールを適用し、不適切出力や情報漏えいを防止。 - プレビュー実行と評価

設計したフローを即時テストし、Evalsで結果を自動分析。

このプロセス全体がブラウザ上で完結するため、開発環境の構築やコードの管理が不要になる。

SDK連携で拡張も可能

Agent Builderの裏側では、Agents SDK(Python版/JavaScript版)が動作しており、開発者はコードからも同じワークフローを制御できる。

つまり、「ノーコードで設計して、必要な部分だけをコードで補う」というハイブリッド開発が可能。

高度なロジックや外部連携を実装したい場合も、SDKを通してAgent Builderのフローを拡張できる。

Agent Builderがもたらす変化

Agent Builderの登場により、OpenAIエコシステムは「APIで使うだけ」から「自分で構築して動かす」段階へ進化した。

これまでサードパーティが担っていたノーコードAI構築ツールの領域を、OpenAI自身が公式に提供する形だ。

開発者にとっては、

- ワークフローを視覚的に構築できる

- 評価やチューニングが容易になる

- チャットUIまで統合して導入できる

というメリットがある。

一方、企業利用では、Guardrailsを使った安全設計や、Connector Registryによる権限管理が強力な武器となる。

まとめ

Agent Builderは、OpenAIが目指す「エージェント開発の民主化」を象徴するツールだ。

Difyやn8nのような直感的なUIでありながら、OpenAIモデルやAPIと直接連携できるため、開発から運用までのすべてを一元管理できる。

これにより、エンジニアだけでなく、企画担当者やノンデベロッパーでも「自分だけのAIエージェント」を設計できる時代が始まったといえる。