東京都が描く【AI活用ビジョン】QOL向上と国際競争力強化へ

東京都は2025年7月、「東京都AI戦略」を発表しました。少子高齢化や人口減少といった社会課題が深刻化する中、生成AIをはじめとする新しいテクノロジーを積極的に取り入れ、暮らしや行政サービス、産業の姿を大きく変革していく方針です。

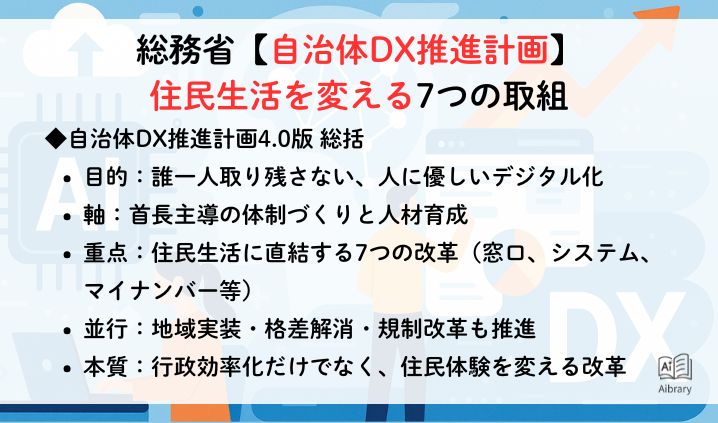

◼︎東京都AI戦略2025 要点まとめ

- 人口減少や少子高齢化への対応としてAIを全面活用

- 目的は「都民のQOL向上」と「世界をリードする都市づくり」

- 暮らし:子育て・教育支援、健康・介護の見守り、申請手続き簡略化

- 行政:定型事務の自動化、政策立案や現場管理の高度化

- 基本方針:人間中心、公平性・透明性の確保、オープンイノベーション

- 産業・教育:中小企業DX、大学・研究機関と連携、AI人材育成推進

- 推進体制:政策・財務・技術部門が連携し、共通の生成AI基盤を整備

【参照元】東京都AI戦略

東京都AI戦略が生まれた背景

東京は2030年をピークに人口減少に転じ、2065年には約1割減少すると予測されています。労働力不足や都民ニーズの多様化が進むなか、従来の仕組みでは十分に対応できません。

さらに、生成AIの登場により社会構造そのものを変えるインパクトが見込まれ、国や海外主要都市でもAI戦略が次々と策定されています。こうした潮流を受け、東京都も全庁的なAI活用戦略をまとめました。

戦略の位置づけと目的

今回のAI戦略は「2050東京戦略」を実現するための強力な手段として位置づけられています。

目指すのは、都民一人ひとりがQOL(生活の質)の向上を実感でき、世界を牽引する持続可能な都市となること。そのために行政・産業・市民生活すべての領域でAIを活用していきます。

暮らしを変えるAIの活用例

下記のような取り組みにより、単に便利さが増すだけでなく、都民が自由に使える「手取り時間」を増やし、暮らしに余裕を生み出すことを目指していきます。

| 分野 | AIの役割 | 都民への効果 |

|---|---|---|

| 子育て・教育 | ・妊娠時に支援制度を自動案内 ・予防接種や健診の日程を通知 ・保育園の空き状況をリアルタイム提供 ・学習データを分析し個別指導や進学支援を実施 | 手続きの負担軽減、子育ての安心感向上、学びの質向上 |

| 健康・介護 | ・会話から認知症の兆候を検知し早期受診を促す ・複雑な介護制度を整理 ・個人に合わせた最適サービスを提案 | 高齢者や家族の安心感、健康寿命の延伸 |

| 行政サービス | ・必要な手続きを自動案内 ・申請書の入力をサポート ・個人ごとに行政情報をパーソナライズ | 書類作成の簡略化、情報の見落とし防止 |

| 働き方の多様化 | ・起業や副業を支援(事業アイデア整理、補助金診断) ・家庭状況に応じた柔軟な働き方を提案 ・自動運転により通勤負担を軽減 | キャリア選択肢の拡大、通勤ストレスの軽減 |

行政の変革をもたらすAI

都庁の業務もAIによって大きく変わっていきます。職員の仕事が効率化されることで、行政サービス全体の質向上を目指します。

- 定型事務の効率化

膨大な議事録や報告書をAIが自動作成。条例案や通知文もたたき台を生成し、職員はより本質的な判断に集中できます。 - 企画立案の高度化

AIは膨大なデータを瞬時に収集・要約し、過去事例や社会情勢をもとに複数の政策シナリオを提示します。これにより従来の発想にとらわれない政策立案が可能になります。 - 現場管理のスマート化

ドローンが撮影したインフラの映像をAIが解析し、劣化や危険箇所を自動検出。AI搭載ロボットが現場で作業補助や安全管理を行うことで、労働力不足と安全性を同時に解決します。 - マネジメントの高度化

KPIや進捗状況をリアルタイムで可視化し、リスクを早期に把握。データに基づく客観的な意思決定が可能になり、感覚や経験に依存した判断から脱却できます。 - 窓口・広報の進化

申請や問い合わせにはAIが24時間対応。SNSなどから都民の声を分析し、ニーズに沿った広報戦略も展開できます。

こうした仕組みにより、職員は「作業」から解放され、政策立案や都民との対話といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。

都政における基本方針

東京都はAIを導入する際、単なる業務効率化ではなく「都民が実際に豊かさを感じられるか」を最優先に掲げています。そのため、5つの原則を明確化しました。

| 基本方針 | 内容 | 想定される効果 |

|---|---|---|

| 都民の利便性・QOL向上 | AI活用の第一目的は都民の暮らしを便利にし、生活の質を向上させること。 | 行政手続きの簡素化、暮らしの安心感向上 |

| 政策実現の手段 | AI導入自体がゴールではなく、「2050東京戦略」の実現に役立てるためのツールと位置づけ。 | 社会課題の解決スピード加速 |

| 人間中心のAI | 判断や責任は人間が担い、AIは補助的役割に徹する。 | 安全性・信頼性の確保 |

| リスク対応 | 公平性・透明性・安全性・プライバシーを常に確保。 | AIに対する都民の信頼向上 |

| オープンイノベーション | 大学や企業との協働で最新技術を積極的に取り入れる。 | 都内産業の競争力強化 |

多様な主体と連携する取り組み

東京都は、行政だけでなく産業界・教育機関・市民とも協働しながらAI活用を広げます。

- 中小企業・スタートアップ支援

DX推進やデータ活用を後押しし、都内中小企業の生産性を底上げ。スタートアップには「SusHi Tech Tokyo」などの場を通じて実証実験のフィールドを提供。 - 大学・研究機関との連携

都市課題を解決する共同研究を推進。海外の研究機関や民間企業とも連携し、東京を国際的なイノベーションハブへ。 - AI人材育成

- 専門人材:大学・高専で先端教育カリキュラムを整備。

- 行政職員:生成AI研修やワークショップを導入。

- 都民:高齢者向けAI学習会や学校教育での生成AI活用を推進。

推進体制と共通基盤

戦略を「絵に描いた餅」にしないために、東京都は明確な推進体制を構築しています。

| 役割 | 主な取り組み | 具体例 |

|---|---|---|

| 全体統括 | AI活用ガイドライン策定、案件の進捗管理 | 各局のAIプロジェクトを一元管理し、重複やムダを削減 |

| 各局サポート | 職員研修、相談窓口、共通ツール提供 | AI議事録作成ツールやチャットボットを全庁展開 |

| 生成AIプラットフォーム | セキュアな環境で庁内データと連携 | 行政文書やマニュアルをもとに、職員が安全に生成AIを利用可能 |

この体制により、都庁全体が「同じルール・同じ基盤」でAIを活用できるようになり、スピード感と公平性を両立できます。

まとめ

東京都のAI戦略は、人口減少や社会課題に対応しつつ、暮らしや行政サービスの質を高め、産業の競争力を強化するものです。AIを都政のあらゆる側面で徹底的に利活用し、「世界で一番の都市・東京」の実現を加速させる強力な基盤となるでしょう。