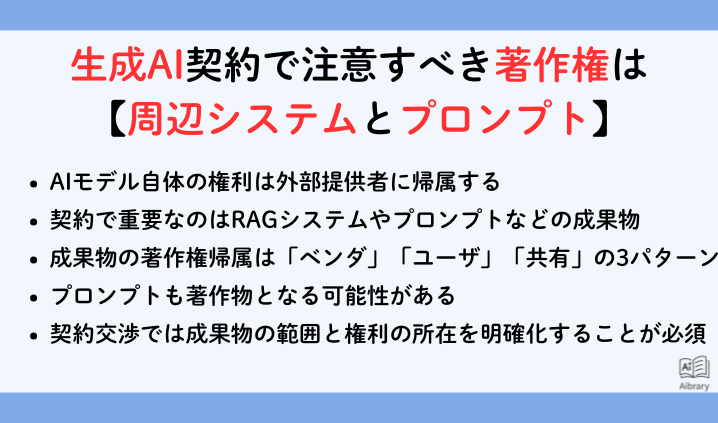

生成AI契約で注意すべき著作権は【周辺システムとプロンプト】

生成AIの導入はスピード感を持って進んでいますが、その裏には契約や法務の落とし穴が潜んでいます。特に見落とされがちなのが「著作権をめぐる問題」です。AIモデルそのものは外部サービス提供者が権利を持つ場合がほとんど。では、契約上の成果物の著作権は誰のものになるのでしょうか。本記事では、生成AI契約で注目すべき著作権のポイントを整理します。

著作権のポイント

- AIモデル自体の権利は外部提供者に帰属する

- 契約で重要なのはRAGシステムやプロンプトなどの成果物

- 成果物の著作権帰属は「ベンダ」「ユーザ」「共有」の3パターン

- プロンプトも著作物となる可能性がある

- 契約交渉では成果物の範囲と権利の所在を明確化することが必須

【参照元】一般社団法人日本ディープラーニング協会「生成AI開発契約ガイドライン」

モデルは成果物ではない

生成AI契約において「AIモデルの著作権は誰のものか」という議論が起こりがちです。しかし、ChatGPTをはじめとする多くの生成AIは外部ベンダが有償で提供しているもので、モデル自体の権利は第三者が保有しています。

そのため、契約で検討すべきはモデルではなく、周辺システムやプロンプトなど、開発過程で生まれる成果物です。

成果物の著作権帰属、3つのパターン

生成AI開発契約では、成果物の著作権を誰に帰属させるかが大きな争点になります。ガイドラインでは以下の3つの選択肢が提示されています。

- A案:ベンダに帰属させる

ノウハウや再利用の必要性が高いため、ベンダ側の権利とするケース。 - B案:ユーザに帰属させる

ユーザの知識やデータが強く反映された場合に選択されやすい。 - C案:ユーザとベンダで共有する

双方の貢献を考慮し、バランスを取る形。

いずれの場合でも、成果物の範囲を契約書で具体的に定義することが重要です。

プロンプトにも著作権が発生するケースも

生成AIの回答を左右する「プロンプト」。実はこれも著作物として扱われる可能性があります。特に、長文で構成されたり、独自の工夫を凝らしたプロンプトは「創作性」が認められる場合があるのです。

そのため、プロンプトエンジニアリングを伴う開発契約では、プロンプトの著作権の扱いについても明示しておく必要があります。

契約交渉での注意点

生成AI契約で著作権をめぐるトラブルを避けるには、以下の点を意識するとよいでしょう。

- 成果物の範囲を明確に記載する

- ベンダのノウハウ保護とユーザの利用権をバランスさせる

- プロンプトを含む成果物の著作権帰属も忘れずに規定する

著作権の取り扱いをあいまいにしたまま契約を進めると、後に利用制限や紛争につながるリスクがあります。

まとめ

生成AI契約における著作権の落とし穴は、「AIモデル」ではなく「成果物」に潜んでいます。RAGシステム、プロンプト、周辺プログラムなど、案件ごとに権利の所在を丁寧に決めておくことが欠かせません。スムーズなAI導入のためには、契約段階で著作権リスクをしっかりコントロールする姿勢が求められます。