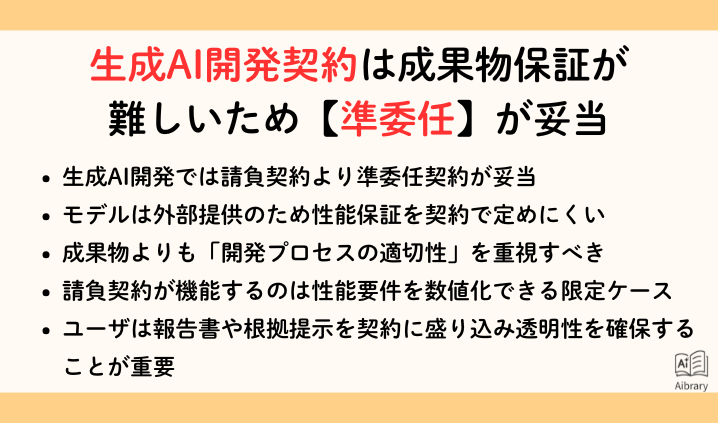

生成AI開発契約は成果物保証が難しいため【準委任】が妥当

システム開発といえば「請負契約」が一般的です。完成品を納品する義務をベンダが負うため、ユーザにとって有利に見える契約形態です。しかし生成AIの開発では、この仕組みが必ずしも機能しません。不確実性が高い生成AIの特性により「準委任契約」の方が妥当とされるのです。本記事では、その理由と契約時の注意点を整理します。

生成AI契約で押さえるべき要点

- 生成AI開発では請負契約より準委任契約が妥当

- モデルは外部提供のため性能保証を契約で定めにくい

- 成果物よりも「開発プロセスの適切性」を重視すべき

- 請負契約が機能するのは性能要件を数値化できる限定ケース

- ユーザは報告書や根拠提示を契約に盛り込み透明性を確保することが重要

【参照元】一般社団法人日本ディープラーニング協会「生成AI開発契約ガイドライン」

請負契約と準委任契約の違い

- 請負契約:成果物を完成させる義務をベンダが負う。成果が完成しなければユーザは責任追及できる。

- 準委任契約:成果そのものの保証はなく、ベンダが「善管注意義務」を尽くすことを前提とする。

従来のシステム開発では「完成義務」を前提に請負契約が選ばれてきました。しかし生成AI開発では、この仕組みが適さない場面が多く存在します。

請負契約が難しい理由

生成AI開発では、請負契約の前提である「成果物の完成保証」が成立しにくい状況があります。

- 外部モデルへの依存

多くの生成AIはChatGPTのように外部ベンダが提供するため、性能保証を請け負うのは現実的でない。 - 性能基準の数値化が困難

出力結果の正確性や自然さを契約で数値的に定義することは難しい。 - 完成義務違反の立証が難しい

仮に請負契約にしても、「期待した性能を満たさない」ことを法的に完成義務違反と主張するのは困難。

こうした背景から、請負契約はユーザに有利に見えても、実務では機能しないことが多いのです。

準委任契約が選ばれる理由

生成AIの開発では、不確実性を前提に準委任契約の方が合理的です。

- 成果物の完成保証ではなく、開発プロセスの適切性を重視できる

- 善管注意義務により、ベンダの「手抜き」や「不合理な判断」を抑止できる

- ユーザとベンダが不確実性を前提にリスクを分担できる

特にガイドラインでは、報告書などに開発根拠を残させることで透明性を確保し、ユーザ側がベンダの対応を検証できる体制づくりを推奨しています。

請負契約が選ばれるケースは?

一方で、請負契約が完全に排除されるわけではありません。

- AIモデル単体ではなく、AIを組み込んだシステム全体を対象にした場合

- 性能要件を数値化できる限定的なタスク(例:定型文生成システム)

このような場合には、ベンダが完成義務を負う請負契約も妥当とされる可能性があります。ただし、この場合も「不確実性を前提とした設計・開発」を契約に盛り込む必要があります。

ユーザが取るべき対策

準委任契約はユーザにとって一見不利に見えますが、以下の工夫でリスクを軽減できます。

- 成果物ではなく開発プロセスの透明性を契約で担保する

- ベンダに報告書を提出させ、判断根拠を具体的に記載させる

- 第三者AIモデルの仕様変更リスクを前提にした免責条項を理解する

- 請負契約を選ぶ場合は、性能要件を数値化できるかを事前に精査する

まとめ

生成AI開発では、従来の請負契約による性能保証は現実的に難しく、準委任契約の方が実務に合致します。重要なのは契約形態そのものではなく、不確実性を前提に契約内容を調整することです。ユーザは契約交渉の段階でリスクを意識し、成果物ではなくプロセスの適切性を重視した契約づくりを進める必要があります。