女子高生4割が AIに悩み相談

「生成AI=業務効率化ツール」。ビジネスの現場ではそう捉えられがちですが、デジタルネイティブである若者たちの感覚は、大人たちとは少し違っているようです。

LINEリサーチが発表した最新調査によると、15〜24歳の約8割がすでに生成AIを利用していることが分かりました。中でも興味深いのが、女子高生を中心とした「相談相手」としての活用です。検索ツールの枠を超え、若者の生活に深く浸透し始めたAIのリアルな利用実態を読み解いていきます。

【出典元】若年層の生成AI利用実態(2025年9月期)「ふと気になったことを調べる」が3割半ばで最多 – LINEリサーチ

1. 「先生には聞きづらい」を解決する、6割超の学習利用

「AIを使うと学力が下がるのではないか?」「単なるズルではないか?」

大人がそんな議論をしている間に、若者たち、特に女子高生たちは軽やかにAIを学習パートナーとして取り入れ始めています。

まず注目すべきは、その圧倒的な利用率です。

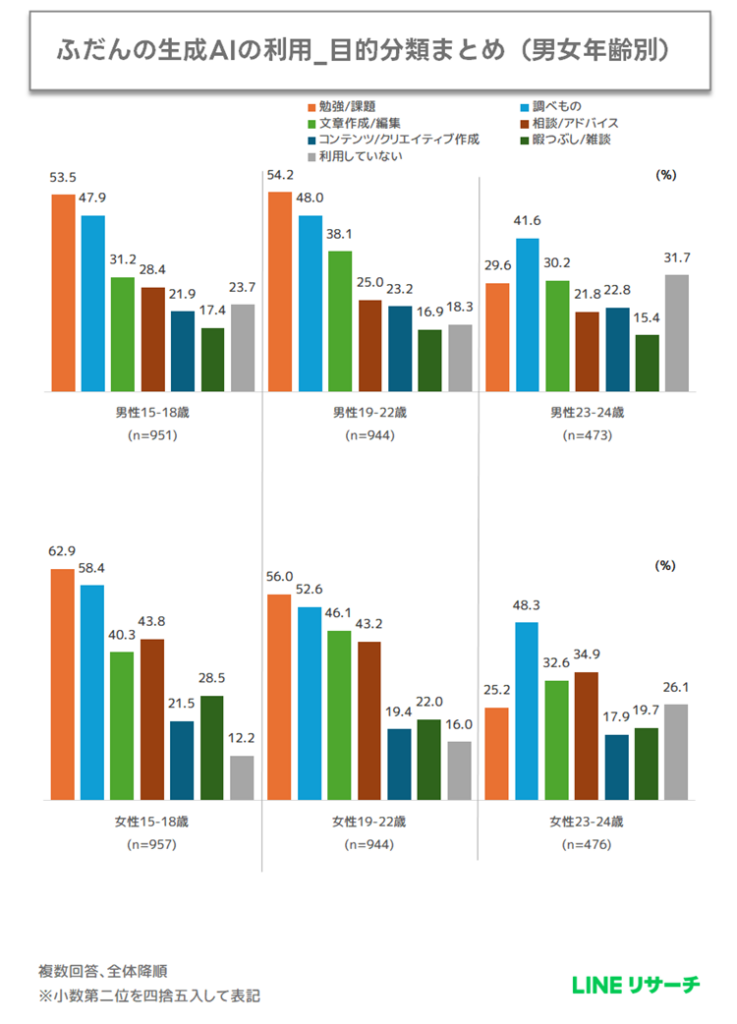

以下のデータをご覧ください。10代後半(15〜18歳)の女性における「勉強・課題」での利用率は、他の層と比較しても頭ひとつ抜けています。

▼ 年代・性別ごとの「勉強・課題」利用率

| 属性 | 利用率 | 傾向 |

| 女性 15-18歳 | 62.9% | 全属性でトップ |

| 女性 19-22歳 | 56.0% | 2番目に高い利用率 |

| 男性 19-22歳 | 54.2% | 男性の中でトップ |

| 男性 15-18歳 | 53.5% | 半数以上が利用 |

「3人に2人」に近い女子高生が、勉強のためにAIを開いている。これはもはや「流行り」ではなく、文房具や参考書と同じ「学習インフラ」になったと言っても過言ではありません。

「答え」だけでなく「プロセス」をAIに頼る

なぜここまで利用が進んでいるのでしょうか。そのヒントは、彼女たちが「何を」AIにさせているかという内訳にあります。

単に「宿題の答えを教えて」と聞くだけではありません。調査結果からは、学習のプロセスそのものをAIにサポートさせている実態が見えてきます。

- 壁打ち相手として:「アイディア出し」(31.5%)

- 「読書感想文の書き出しが思いつかない」「自由研究のテーマ、何が良いと思う?」といった、ゼロからイチを生み出す苦しみをAIと会話しながら解消しています。

- ペースメーカーとして:「スケジュールの作成」(11.7%)

- 「テストまであと3日しかないけど、どう勉強したらいい?」という問いに対し、AIは優先順位をつけた計画表を提示してくれます。

- 家庭教師として:「語学学習」(11.2%)

- 英作文の添削や、会話の練習相手として活用しています。

AIが提供する、最強の「心理的安全性」

そして、最も重要な普及の理由が「心理的ハードルの低さ」です。学校の先生や先輩に質問をする時、私たちは無意識に色々なことを気にしてしまいます。

「こんな初歩的なことを聞いたら怒られるかな?」

「さっき説明してくれたばかりだし、もう一度聞くのは申し訳ないな」

「忙しそうだから後にしよう」

しかし、相手がAIであれば、こうした対人特有のストレスは一切ありません。

- 24時間365日、いつでも即レスしてくれる

- 何度同じことを聞いても、絶対に怒らない

- 「こんなことも知らないの?」と馬鹿にしない

誰にも気を使わず、自分のペースで納得いくまで付き合ってくれる。

この「絶対的な心理的安全性」こそが、多感な時期の女子高生たちにとって、AIが「最強の学習パートナー」として受け入れられた最大の理由ではないでしょうか。

2. 女子高生の2人に1人がAIに「恋や悩み」を相談

今回の調査データの中で、最も現代の若者らしさを映し出しているのが、「相談/アドバイス」利用における男女の決定的な違いです。15〜18歳の利用率を男女で比較すると、驚くべき差が開いていることが分かります。

▼ 「相談/アドバイス」利用率の男女比較(15-18歳)

| 性別 | 利用率 | 傾向 |

| 女性 | 43.8% | 約2人に1人が利用 |

| 男性 | 21.9% | 約5人に1人が利用 |

このように、同年代の女性は男性の約2倍もの割合で、AIを相談相手として選んでいます。では、彼女たちは具体的にどのようなことをAIに打ち明けているのでしょうか?

相談内容は「キラキラした話題」から「深刻な悩み」まで

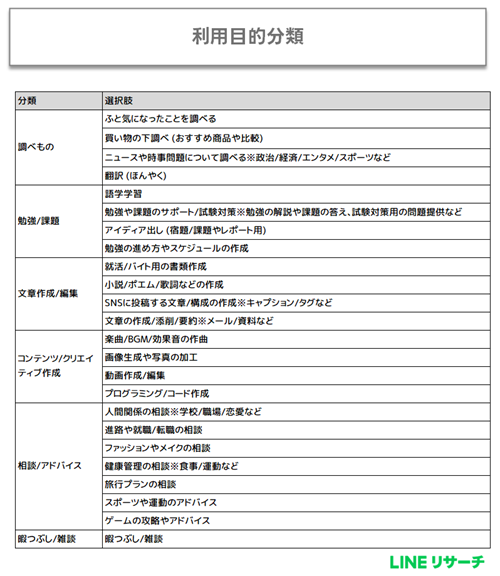

利用目的の詳細を見ると、非常にプライベートで、かつ多岐にわたる悩みが寄せられていることが分かります。

- 人間関係の悩み(学校の友達、職場の人間関係、恋愛相談など)

- 将来への不安(進路や就職、転職の相談)

- コンプレックスの解消(ファッション、メイク、ダイエット、健康管理)

これらは本来、親しい友人に相談するような話題です。しかし、なぜ彼女たちはあえて、感情を持たないAIを選んでいるのでしょうか。そこには、SNSネイティブ世代特有の「疲れ」と「防衛本能」が見え隠れします。

「否定されたくない」気持ちを受け止める、AIという避難所

現代の若者たちは、SNSを通じて24時間友人とつながっています。それは楽しさである反面、「常に誰かに見られている」「変なことを言ってスクショを撮られたらどうしよう」という、相互監視に近い緊張感とも隣り合わせです。

- 「友達に相談すると、噂が広まるかもしれない」

- 「重い話をして、嫌われたくない」

- 「アドバイスは欲しいけど、否定や説教はされたくない」

そんな複雑な乙女心の受け皿として、AIは完璧な存在です。

AIは秘密を絶対に漏らしませんし、夜中の3時に同じ愚痴を何度言っても、感情的に否定することなく優しく受け止めてくれます。

かつて、少女たちの悩みの吐き出し口は「鍵付きの日記」や「ネットの匿名掲示板」でした。

しかし今は、日記のように一方通行ではなく、掲示板のように攻撃されるリスクもない。「安全で、かつ対話ができる相手」として、AIが彼女たちの心の拠り所になっていると言えるのかもしれません。

3. 「ググる」から「AIに聞く」へ。社会人になると変わる、検索の常識

学生から社会人へ。環境が大きく変われば、AIとの付き合い方も自然と変化していきます。彼らは大人になるにつれて、AIを勉強の道具から、より実用的な「リサーチパートナー」へと進化させているのです。

23歳を境に起こる「逆転現象」

10代の頃は「勉強」がメインでしたが、社会に出る23〜24歳頃を境に、優先順位がガラリと入れ替わります。

▼ ライフステージによる利用目的トップの変化

| 年代 | 利用目的の第1位 | 変化の背景 |

| 10代後半 (高校・大学生) | 勉強・課題 (約5〜6割) | 宿題、レポート、テスト対策など 「正解」を求める利用 |

| 20代前半 (新社会人) | 調べもの (約4〜5割) | 業務上のリサーチ、情報収集など 「最適解」を求める利用 |

実際に23〜24歳のデータを見ると、男女ともに「勉強」の利用率はガクンと下がり(20%台)、代わりに「調べもの」がトップに躍り出ます。

これは、彼らがAIを「卒業」したのではなく、「仕事や生活の道具」として再定義したことを意味します。

検索バーに単語を打ち込むのは、もう古い?

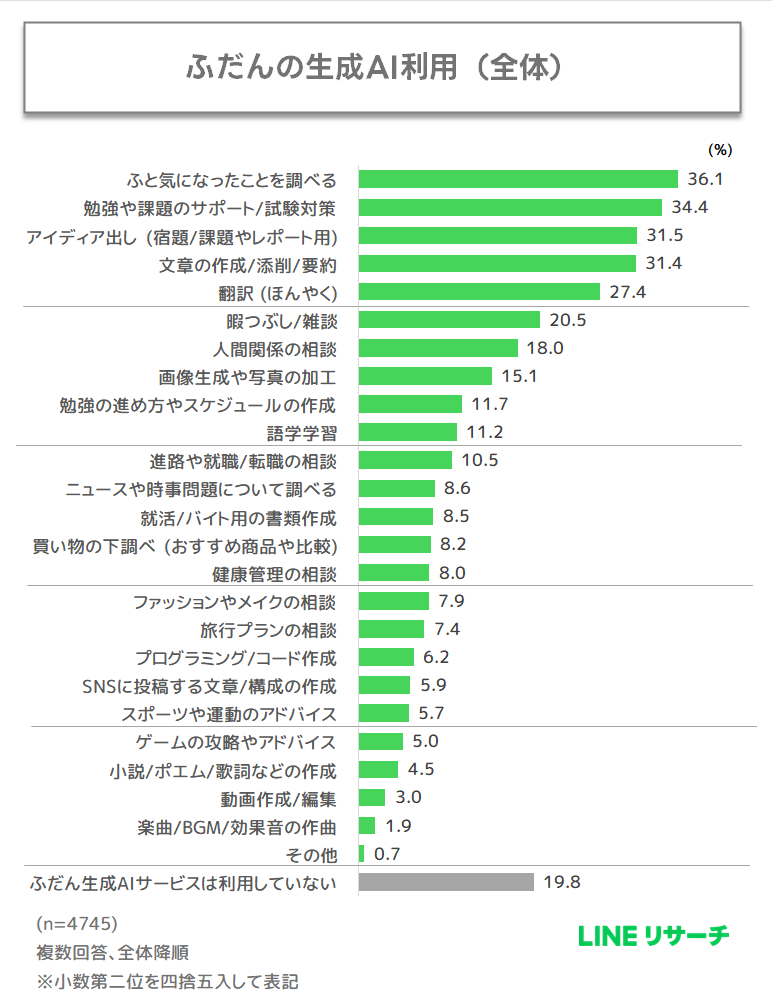

全体(全年代)で見ても、「ふと気になったことを調べる」という利用目的は36.1%で堂々の1位です。この数字が示唆するのは、私たちが長年慣れ親しんできた「検索(ググる)」という行為の質的変化です。

では、従来の情報収集と、今の若者のAI検索はどう違うのでしょうか。

- 【これまでの検索(ググる)】

- キーワードを入力する(例:「東京 ランチ イタリアン」)

- ずらりと並んだリンクを上から順にクリックする

- 複数のサイトを見比べて、自分で情報をまとめる

- 【AIへの検索(AIる)】

- 自然な文章で聞く(例:「東京駅周辺で、静かに話せるイタリアンを3つ教えて」)

- AIが要約した「答え」がダイレクトに返ってくる

- 気になれば追加で質問して深掘りする

彼らにとって、検索とは「リンクを探す作業」ではなく、「AIと対話して答え導き出す作業」になりつつあります。

「ニュースや時事問題について調べる」「買い物の下調べ(比較)をする」といった用途でもAIが使われていることからも、情報収集の最初の入り口がGoogleからAIへシフトし始めていることは間違いありません。

「AIネイティブ」が変える未来のビジネス

今、23〜24歳の新社会人たちは、すでに「まずAIに聞いて要約させる」という効率的な情報収集術を身につけて現場に出てきています。

彼らにとって、AIを使うことは「手抜き」ではありません。電卓を使って計算するのと同じように、「より早く、正確にゴールに辿り着くための当たり前の手段」なのです。

AIを使って「情報を集めてまとめる」という作業時間を大幅に短縮し、その分を「内容を吟味する」「アイデアを練る」という人間にしかできない時間に充てる。彼らが持ち込む新しい仕事の進め方は、これからの企業の生産性を底上げする大きなきっかけになるかもしれません。

まとめ:機能的価値から、情緒的価値へ

今回のデータからは、若者たちがAIに対して、単なる「便利さ(機能的価値)」以上のものを感じ取っている様子がうかがえます。

- 学習をサポートしてくれる家庭教師

- 誰にも言えない悩みを聞いてくれるカウンセラー

- 日々の疑問を解決してくれるアドバイザー

若年層にとっての生成AIは、すでに生活に欠かせない「パートナー」としての立ち位置を確立しつつあるようです。

今後、彼らに向けたサービスやマーケティングを考える上では、AIを単なるツールとしてではなく、コミュニケーションの一部としてどう組み込むかが重要な鍵となるでしょう。