介護現場を支えるAI・DX。人手不足時代に「人にしかできないケア」を守るために

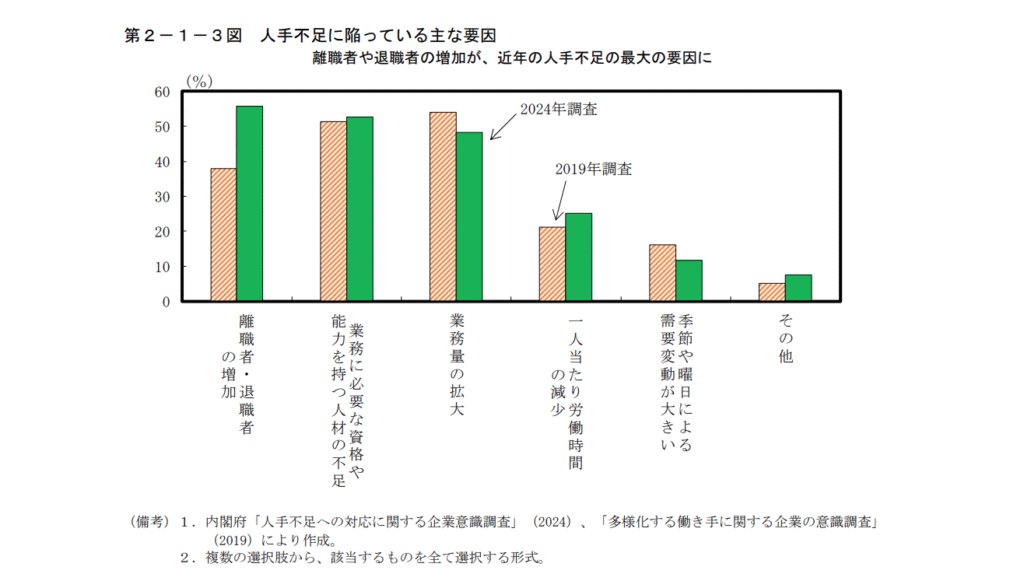

介護・福祉の現場は、非製造業の中でも特に人手不足感が強い業種として指摘されている。政府の調査によれば、2024年時点で企業全体の人手不足感が歴史的水準に達しており、その中でも介護・福祉サービスは深刻さが際立つ。

こうした状況に対し、AI(人工知能)やデジタルトランスフォーメーション(DX)を活用し、省力化や効率化を進める取り組みが注目を集めている。介護の現場は「人の手」に依存する業務が多いため自動化が難しいとされてきたが、近年の技術進展はその常識を変えつつある。

◆この記事のポイント

・介護・福祉分野の人手不足は日本全体の課題の中でも特に深刻

・AI・DXは「記録業務の自動化」や「見守り・移乗支援」で現場を支える

・導入が進めば職員は「人にしかできないケア」に集中できる

・一方で、コスト負担やリスキリング不足が普及の壁となっている

・政策支援と環境整備によって、人とテクノロジーが共存する未来の介護が実現可能

【画像・記事出典】内閣府:経済財政白書 令和6年度 年次経済財政報告

人手不足が深刻化する介護・福祉現場

人手不足の背景には、少子高齢化による需要増加と同時に、働き手の確保が難しくなっていることがある。

採用活動を行っても応募が集まらず、せっかく採用できても短期間で退職してしまうケースが目立つ。さらに、転職市場の拡大により、より良い待遇を求めて離職する人材が増え、現場は常に欠員状態に陥りやすい。

その結果、介護職員一人ひとりの業務負担は増し、長時間労働が常態化する。加えて、採用や研修にかかるコストも膨らみ、経営面での圧迫要因となっている。こうした悪循環が続くことで、介護の質や職場環境にも影響を及ぼし、さらなる人材流出を招くという深刻な課題を抱えている。

AI・DXが変える介護の現場

介護・福祉分野におけるAIやDXの導入は、単なる人手不足対策にとどまらず、現場の働き方やサービスの質そのものを大きく変える可能性を秘めている。

業務効率化への貢献

介護職員は日々のケアに加えて、膨大な事務作業を抱えている。利用者の介護記録やシフト調整、請求処理などに時間を取られ、本来のケア業務に十分な時間を割けないことも多い。

ここにAIを導入すれば、業務の効率化が期待できる。

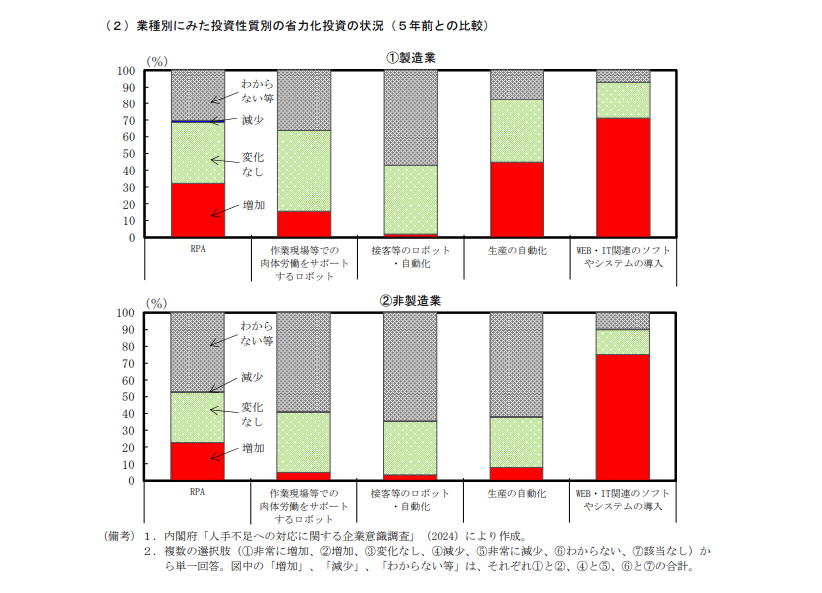

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による請求処理や勤怠管理の自動化

- 音声認識AIを使った介護記録の自動生成

- 画像解析AIによる事故・転倒リスクの早期検知

これらの技術は既に一部の介護施設で活用が進んでおり、スタッフが「人にしかできないケア」に専念できる環境づくりを支えている。

ケアを直接支えるテクノロジー

AIやロボットは、現場のケアそのものを補助する役割も担い始めている。

- 見守りセンサーやAIカメラによる夜間巡回の効率化

- 移乗支援ロボットによる職員の身体的負担の軽減

- AIチャットボットによる利用者や家族からの問い合わせ対応

これらは職員の労働環境改善に加え、利用者の安全性や満足度の向上にもつながる。

生産性向上への効果

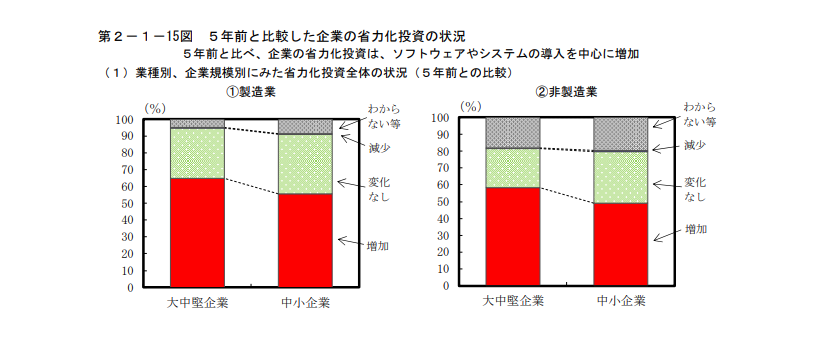

調査によれば、省力化投資に取り組む企業はそうでない企業に比べて労働生産性が高い傾向にある。介護分野においても、AIやDXを導入することで同様の効果が期待できる。単純作業を機械に任せることで、職員はより専門性を活かしたケアに集中でき、現場全体の効率性と付加価値を高めることができる。

導入を阻む主な3つの課題

AIやDXの活用は介護現場に大きな変革をもたらす可能性がある一方で、導入を妨げる課題も少なくない。特に中小規模の介護事業者では、資金や人材の制約が大きく、テクノロジー活用が進みにくい現実がある。

◆導入を阻む主な3つの課題

①コスト面の負担

②人材不足とリスキリングの遅れ

③サービス品質への懸念

①コスト面の負担

最も大きな壁は、導入コストや維持費の高さである。見守りAIや移乗支援ロボットは高額で、導入後もシステム更新やメンテナンス費用がかかる。資本力の限られた事業所では、投資判断をためらうケースが多い。

②人材不足とリスキリングの遅れ

新しいシステムを活用するには、ITやDXに対応できる人材が必要となる。しかし現場では、介護の専門スキルを持つ人材でさえ不足しており、デジタル技術を扱える人材はさらに限られている。従業員のリスキリング(再教育)が急務であるにもかかわらず、その余力が現場にないという矛盾もある。

しかし、現場でリスキリングを進める余裕がない場合でも、外部の教育サービスを活用することで課題解決の糸口が見えてくる。

たとえば、AIやDXの実践的な研修を提供している企業のサービスを取り入れれば、短期間で必要なスキルを習得でき、介護現場におけるデジタル活用を加速させることが可能だ。

介護現場に役立つリスキリング研修について知りたい方は、下記も参考にされてください。

▶︎福祉施設や介護事業者向けDXサポートの「株式会社BEST.AI.SYSTEM」公式サイトはこちら◀︎

③サービス品質への懸念

「AIやロボットに任せてしまうと、人間的なケアが失われるのではないか」という不安も根強い。利用者や家族から「機械任せではなく、人の手による介護を求めたい」との声が上がることもあり、導入への心理的な抵抗感が残っている。

これらの課題を克服しなければ、AIやDXの普及は限定的にとどまってしまう。逆に言えば、コスト削減の仕組みや教育体制が整えば、介護業界全体におけるデジタル化は一気に進む可能性を秘めている。

展望と政策的支援の必要性

介護・福祉分野の需要は今後も拡大が見込まれる一方で、労働人口は減少を続ける。こうした構造的課題を前に、AIやDXの活用はもはや選択肢ではなく、不可避の戦略である。

だが、それを本格的に推進するためには、現場の努力だけでは限界がある。制度や政策の後押しが欠かせない。

①政府による支援の重要性

AIやロボット導入には高額な初期投資が必要となる。補助金や助成金といった公的支援が広く整備されれば、中小規模の事業所でも導入に踏み切りやすくなる。さらに、リスキリングを支援する人材育成施策や、ICT研修の普及も求められる。

②多様な人材の活躍を支える環境づくり

今後の介護現場では、女性や高齢者の就労参加が一層重要になる。しかし、彼らが働き続けるためには、負担を軽減し、柔軟に働ける環境が不可欠だ。AIやDXによる省力化は、まさにそうした環境整備に直結する。テクノロジーを活用することで、介護は「重労働」から「持続可能な仕事」へと変わり得る。

③人とテクノロジーの共存

AIやDXは人間を置き換えるものではなく、補完する存在だ。機械が単純作業やリスク管理を担い、人間は「寄り添い」「心をケアする」部分に集中する。こうした役割分担が定着すれば、介護の質を維持しつつ、人手不足の解消と職場環境改善の両立が可能になるだろう。

まとめ

介護・福祉分野における人手不足は、日本社会が直面する最も深刻な課題の一つである。高齢化による需要増加と労働人口の減少という二重の圧力が続く限り、従来のやり方だけで現場を支えることは困難だ。

AIやDXは、この問題に対する強力な解決策となり得る。事務作業の自動化や見守り支援、介護ロボットの活用により、限られた人材で効率的にサービスを提供できる可能性が広がっている。

さらに、こうしたテクノロジーの導入は、職員が「人にしかできないケア」に集中できる環境を整え、介護の質を高める効果も期待できる。

一方で、導入コストの高さや人材育成の遅れ、機械任せへの心理的な抵抗といった課題も存在する。これらを克服するためには、政策的な支援や補助金制度の拡充、リスキリングの推進が不可欠である。

結局のところ、未来の介護は「人とテクノロジーの共存」によって成り立つ。AIやDXを敵ではなく、現場を支えるパートナーとして受け入れ、持続可能な介護の仕組みを築いていくことが重要だ。その第一歩を今踏み出せるかどうかが、これからの日本の福祉の行方を左右するといえるだろう。