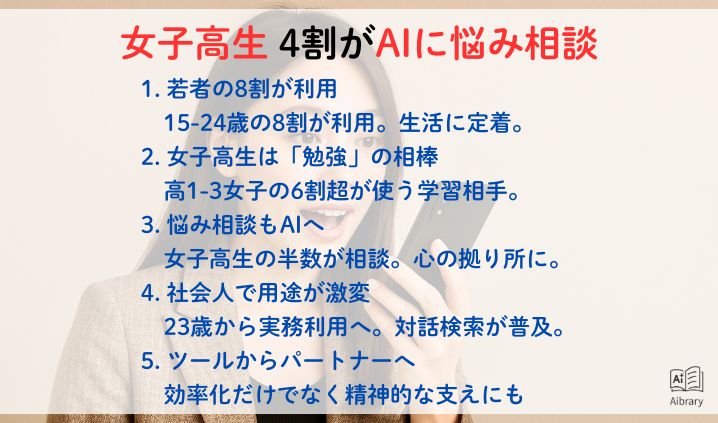

仕事の【7割はAIに任せられる】。残る3割は人の役割

MicrosoftがBing Copilotのユーザー会話を20万件分析した研究では、生成AIが実際にどのような業務に使われ、どのような場面で限界を持つのかが明らかになっています。

この記事では、AIの「適用スコア」や実際の利用パターンを一般ユーザーの目線から読み解き、自分の仕事を「AIに任せられる部分」と「人が担うべき部分」に分解する視点をご紹介します。

あなたの仕事が、どこまでAIと“分担”できるのかを見つけるヒントにしてみてください。

◆「AIに任せる/人が担う」を見極める5つの視点

①工程分解:仕事全体ではなく、作業を細かく工程単位に分けて考える

②構造化の可否:ルール・手順・形式が明確ならAIに向いている

③言語化のしやすさ:内容をテキストで指示・出力できるかどうか

④状況依存性の有無:相手や現場に応じて判断が変わるものは人間向き

⑤感情・関係性の要素:信頼構築や共感が求められる業務は人が担う

【出典】https://arxiv.org/abs/2507.07935

1. AIは仕事の「全部」ではなく「一部」を担っている

AIは仕事をすべて代替するわけではなく、あくまで一部の工程を補助・効率化する役割にとどまっています。このセクションでは、Microsoftの大規模調査から見えてきたAIの“実働範囲”と、AI活用における現実的な視点を紹介します。

Microsoftの調査で分かったAIの“実働範囲”

Microsoft Researchの調査では、AIがどのように人間の業務に関与しているかが詳細に検証された結果、ユーザーの「目的(ゴール)」とAIが実際に行った「アクション」が一致しないケースが約40%にものぼったという点が明らかになりました。

たとえば、ユーザーが「引越し先のネット回線を契約したい」と考えていた場合、AIは「各社の料金プランを比較して紹介する」にとどまるなど、AIは“目的達成のプロセス”に関わることが多く、最終的な判断や行動までは担っていないのです。

このような結果は、AIの役割が「仕事を全部こなす自律エージェント」ではなく、「一部を支援するアシスタント」であることを示しています。

AIは、会話を通じて人の意図を読み取り、必要な情報を整理・提示することに長けていますが、タスクの最終的な意思決定や実行は、依然として人間が担っているのが現実です。

AIは「何ができるか」より「どこまで任せるか」が大事

多くの人がAIに対して抱いているイメージは、「この仕事はAIにできるのか?」という二択思考です。しかし実際には、仕事というものはいくつもの工程に分かれており、それぞれに“AIが得意な部分”と“人間にしかできない部分”が存在しています。

たとえば、マーケティング担当者の仕事を例にとってみましょう。

- 市場調査データの収集 → AIが得意

- 調査結果の要約 → AIが対応可能

- ブランドのトーンに合わせた提案文作成 → 一部はAIで補助可

- 最終的なキャンペーン設計と判断 → 人間の経験と感性が不可欠

このように、仕事全体の中でAIが担える部分は“補完的なサブタスク”であることが多いのです。AIを無理に全工程に押し込むのではなく、「ここまでは任せる」「ここからは自分でやる」という柔軟な役割分担こそが、AI活用の現実的な戦略です。

また、Microsoftの調査では、文章の草案作成や要約、定型文の生成など、“出発点”を作る作業はAIが非常に得意であることも明らかになっています。

人間がゼロから考え込むよりも、AIに初稿を作らせてそこから編集を加える方が、時間も労力も大幅に削減できるのです。

つまり、AI活用で重要なのは、「AIはどこまでできるのか?」ではなく、「自分の仕事のどこをAIに任せると効果的か?」という視点を持つことです。これは、全ての職種に共通する、AI時代の働き方の土台とも言える考え方です。

2. あなたの仕事、分解するとこうなる

「AIにできる仕事・できない仕事」は職業単位ではなく、業務の中の“工程ごと”に分けて考えることが大切です。このセクションでは、実際の職種を例に、AIが得意な工程・人が担うべき工程を切り分ける方法をご紹介します。

仕事を「工程」で分けるとAIが見えてくる

私たちが日々行っている仕事は、一つのかたまりのように見えて、実は複数のタスクや工程から構成されています。

この工程を細かく分解することで、「どの部分をAIに任せられるか」が見えてきます。

たとえば、営業職の仕事を例にすると、以下のように工程を整理できます。

- 顧客情報の収集(過去の取引履歴、業界動向の調査)

- 提案書の作成(サービス内容の説明文、見積もりの整理)

- 商談での説明・交渉

- 契約書の準備とクロージング

このうち、情報収集や提案書の初稿作成などはAIが支援しやすい部分です。特に、定型的な表現やデータの整理などは生成AIの得意分野です。一方で、顧客ごとのニュアンスに合わせた交渉や、信頼関係の構築といった工程は、今のところ人間でなければ難しい作業です。

保育士の仕事であれば、次のように分解できます。

- 日誌や記録の作成(一部テンプレ化可能)

- 保護者とのコミュニケーション(感情・信頼関係が重要)

- 子どもへの対応(その場の判断と柔軟な反応が必要)

- 教室やおもちゃの環境整備(身体を動かす物理作業)

このように、同じ職種でも工程ごとに「AIに向く部分・向かない部分」が混在しています。

自分の仕事を“まるごと1つのかたまり”で考えるのではなく、工程ごとに切り分けて考えることが、AI活用の第一歩になります。

自分の仕事を「AI対応率」で可視化してみよう

では、実際に自分の仕事をAIにどこまで任せられるのか、数字で可視化してみるのも有効な方法です。

方法はシンプルです。仕事をいくつかの工程に分け、それぞれに対して「AIで代行可能な割合(%)」をつけてみます。

例として、広報担当者の仕事を挙げてみましょう。

| 工程 | AI対応度(目安) |

|---|---|

| プレスリリースの草案作成 | 80%(初稿生成は可能) |

| 社内調整・確認対応 | 10%(人の判断が必要) |

| メディアとの交渉 | 0%(人間の関係構築) |

| 成果レポートの作成 | 70%(定量的な整理は得意) |

このように、業務ごとにAIが得意な部分・不得意な部分がはっきり見えてくると、業務の効率化だけでなく、自分のスキルアップの方向性まで見えてきます。

AIに任せられる部分が多いなら、より“人にしかできない領域”へシフトする準備を。逆に、AIに任せにくい工程が多いなら、そこを強みに育てていく。

このように、自分の仕事を分解し、数値化することで、AI時代のキャリアのヒントが明確になるのです。

▶︎あわせて読みたい記事

・約4割のビジネスパーソンが業務で生成AIを活用中。ChatGPTが最多利用ツールに

3. 仕事をAIと“分け合う”ために必要な視点

AIが得意な業務と、人間でなければ担えない業務。それぞれの特性を理解しておくことで、AIに任せる判断がしやすくなります。AIに向いている仕事と、人が強みを発揮できる仕事の違いを整理してみましょう。

AIに向いているのは「構造化されたルーチン」

AIが最も力を発揮するのは、「同じような作業を何度も繰り返す」「手順やルールが明確」といった構造化されたルーチンワークです。

これらの業務は入力と出力が決まっており、言語化しやすく、予測可能な作業であるため、生成AIが高精度で代行できます。

代表的な例には、以下のような業務があります。

- 会議の議事録を要約する

- よくある質問(FAQ)に回答を準備する

- ナレッジベースや社内文書を整備する

- 商品紹介文やテンプレート文書の初稿を生成する

このようなタスクは、情報を整理し、文章化することが求められます。まさにテキスト処理に特化したAIの本領が発揮される領域です。

特に「時間がかかるが創造性はあまり求められない仕事」は、AIに任せることで業務効率が飛躍的に向上します。

人間に向いているのは「判断・共感・現場対応」

対照的に、AIが不得意とするのは「文脈を読み、相手の意図をくみ取り、臨機応変に対応する」ような業務です。

こうした仕事は、現場経験・直感・感情の理解といった人間らしさが必要不可欠です。

人間が強みを発揮する代表的な業務には、以下のようなものがあります。

- 顧客や社内チームとの関係構築や信頼形成

- クレーム対応や複雑な状況判断

- 子どもや高齢者とのコミュニケーション

- 予期せぬ事態への柔軟な対応や決断

これらの業務は、必ずしも明文化された手順では対応できません。場面ごとのニュアンスや相手の感情を読み取る力が求められ、人間ならではの判断や気配りが必要です。

AIと仕事を分け合ううえでの第一歩は、「どんな仕事がAIに向いていて、どんな仕事が人に残るのか」を正しく理解することです。

そのうえで、自分の仕事を見直し、AIに任せられる部分を積極的に切り分けることが、働き方の変革につながるのです。

▶︎あわせて読みたい記事

・AIに奪われやすい仕事・奪われにくい仕事は「言語化できるか」で決まる

・生成AI【最も影響を与える職業40】Microsoftが20万件のAI会話から分析

まとめ

生成AIの普及により、「AIに仕事を奪われるのでは?」という不安を感じる人も少なくありません。ですが、実際にはAIが担うのは仕事の一部であり、全てを代替するわけではありません。

MicrosoftのCopilot利用データからも明らかになったのは、AIは“目的達成の補助役”として、工程の一部を効率化する存在であるということです。

そのため、仕事を工程ごとに分けて考え、「この部分はAIで、ここからは人がやる」と分担する視点が重要になります。

また、AIが得意とするのは構造化されたルーチン業務であり、判断や共感、現場対応が求められる領域は今後も人間の役割として残ると考えられます。

大切なのは、AIに仕事を“取られるかどうか”を心配することではなく、自分の仕事を見直し、AIとどう分担していくかを主体的に考えることです。

AIと協働する未来はすでに始まっています。今、自分の仕事を分解して「任せる部分・残す部分」を見極めることが、これからのキャリア形成を支える第一歩になるはずです。