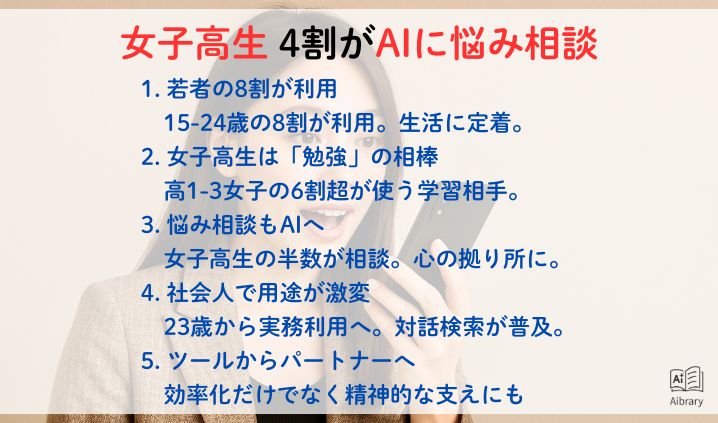

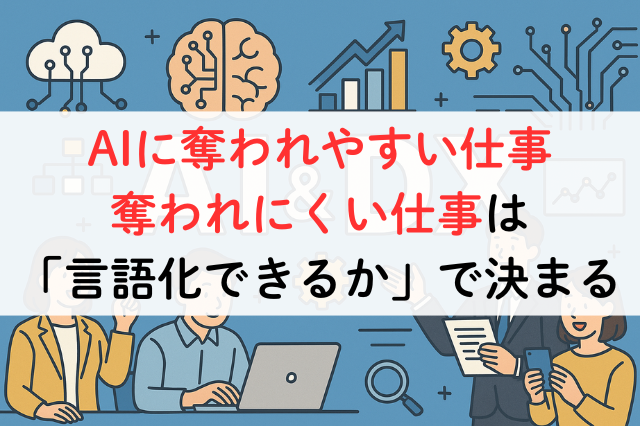

AIに奪われやすい仕事・奪われにくい仕事は「言語化できるか」で決まる

生成AIの進化が進む中、「自分の仕事はAIに奪われるのではないか?」という不安を抱える人が増えている。だが、実際にはAIに影響を受けやすい仕事とそうでない仕事には、明確な“特徴の差”がある。Microsoftによる20万件のCopilot会話分析をもとに、AIが得意な仕事、不得意な仕事の共通点をひも解きながら、これからの仕事選びやスキル形成のヒントを探る。

【出典】https://arxiv.org/abs/2507.07935

AIに強い仕事は言語型、弱い仕事は身体・対人型

AIの導入が進んでいる分野と、ほとんど影響を受けていない分野。両者の違いは、単に業界や収入の差ではない。そこには、AIが「何を得意とし、何を苦手としているか」がはっきりと表れている。

◆AIに“任せやすい”仕事と“任せにくい”仕事の比較表

| 項目 | 任せやすい仕事 | 任せにくい仕事 |

|---|---|---|

| 特徴 | 言語で完結する | 身体的・感情的対応を含む |

| タスクの構造 | 明確・定型的 | 曖昧・柔軟性が必要 |

| 例 | 翻訳、資料作成、FAQ対応 | 介護、清掃、建設作業 |

| 判断の種類 | 論理的・ルールベース | 状況依存・直感的 |

| AI適用スコア | 高い | 低 |

影響が大きい職業の特徴(情報処理型・言語化しやすい)

AIの影響を最も受けているのは、翻訳者、編集者、広報担当者、営業職など、情報を言語で扱う職業だ。これらの職業は、パソコン上で行う仕事が中心で、タスクが比較的定型化されており、「言葉で表せる内容」が多い。

たとえば、以下のような業務は生成AIが得意とするところだ。

- メールやプレゼン資料の草案作成

- 広報用の文書のリライト

- 商品やサービスの比較情報の整理

- 社内文書の誤字脱字チェック

これらのタスクは、Copilotのような生成AIに簡単に依頼でき、短時間で高い精度のアウトプットを得られる。言語ベースで完結し、ルールや構造がある作業はAIの得意分野と言える。

影響が小さい職業の特徴(身体・対人中心・状況依存)

一方で、AIの影響が小さい職業もはっきりしている。それは、身体を使って働く職業や、その場の状況判断や感情のやり取りが重要な職業である。

例として挙げられるのは、以下のような職種だ。

- 看護助手や介護士

- 建設作業員や清掃スタッフ

- 飲食店の調理師や接客係

- 保育士や介護職

これらの職業では、患者の体調や感情を察しながら動く、現場で物理的に対応する、臨機応変に判断する、といった“目の前の現実”に向き合う力が必要になる。

たとえば、介護中に高齢者が転倒しそうになった時、即座に支え、安心させるような対応はAIには難しい。建設現場での微妙な傾きや音の違いから危険を察知する判断も、現場経験に根ざしており、現時点のAIには代替不可能である。

このように、AIの得意・不得意は、「頭脳 vs 肉体」という単純な二項対立ではなく、“情報の構造化しやすさ”と“状況依存性”が分かれ目となっている。次回以降では、こうした性質が私たちの働き方やスキル選びにどんな影響を与えるのかを掘り下げていく。

AIが扱いやすいのは、言語化しやすい定型業務

生成AIはあらゆるタスクに対応できる万能な存在のように思われがちだが、実際には得意・不得意がはっきりと分かれている。特に、AIが扱いやすい仕事にはある共通の条件がある。それが「言語化しやすいかどうか」だ。

「言語化」できるかどうかがカギ

生成AIはテキストを読み、テキストを出力する。つまり、“言葉で表現された情報”を入力として受け取り、“言葉で答える”のが基本的な構造である。したがって、そのタスクが明確に言語で表現できるかどうかが、AIにとって扱いやすいか否かの分水嶺となる。

たとえば以下のような仕事は、言語による命令と結果のやり取りが可能であるため、AIが得意とする。

- 顧客からの問い合わせ対応(FAQのような形式)

- マニュアルや商品説明の文書化

- 契約書や企画書の草案作成

- 法律・統計・金融などのデータ整理と要約

こうした業務には明確な文脈とルールがあり、「このように聞かれたら、このように答える」という形式が存在している。Microsoftの研究では、こうしたタスクは「IWA(Intermediate Work Activities)」の分類上でも、情報処理・文書作成・説明・分析などのカテゴリーに多く該当し、AIが実行できる範囲が広いことがデータからも確認されている。

要するに、言葉で明確に定義され、繰り返し可能な構造を持つ業務ほど、AIは的確に、しかも高速に処理できるのだ。

身体性・空間性・状況依存が高いと苦手

対照的に、その場の判断や身体の動きが求められる仕事は、AIにとって極めて苦手な領域だ。なぜなら、現時点のAIには「目の前の状況を視覚・聴覚・触覚で把握して判断する力」がないからである。

たとえば以下のような仕事がそれに該当する。

- 食器洗いや清掃など、物理的な操作を伴う作業

- 農作業や建設現場など、天候や地形に応じた判断が必要な現場作業

- 高齢者の介護や幼児の世話など、感情的なつながりが求められる仕事

- 実験器具の扱いや危険物の取り扱いなど、経験に基づく直感が働く分野

これらの業務は、「何をどうすればいいか」を明確に言葉で定義しにくい。現場の状況や相手の反応によって柔軟に対応する必要があり、マニュアル化が困難で、タスクを構造化するのが難しい。

このように、AIの適用範囲は“言語による論理的操作”が中心であり、物理的・感情的な判断が必要なタスクには限界がある。したがって、自分の仕事が「どれだけ言語化・形式化できるか」を見つめ直すことで、AIとの付き合い方が大きく見えてくるだろう。

AIと共存する働き方は、役割の分担にあり

生成AIの浸透が進む今、重要なのは「AIに仕事を奪われるか」ではなく、どのようにAIと共存し、自分の役割を進化させていくかという視点だ。Microsoftの研究は、AIの適用範囲と限界を示すことで、私たちが進むべき方向を照らしている。

まずは、AIと人間がそれぞれ担うべき業務を、以下の表に整理した。

◆人間が担うべき仕事と、AIに任せるべき仕事の役割分担

| 担当者 | タスク内容 | 目的 |

|---|---|---|

| AI | 下書き作成、情報検索、要約、文書整理 | 作業の高速化・標準化 |

| 人間 | 判断、対話、交渉、創造 | 戦略・感情・状況適応 |

AIと“共存”できるスキルの視点

まず考えるべきは、AIに代行されにくい工程を自分の強みにすることだ。AIが文章を生成できても、それが適切かどうかを判断し、目的に沿って調整できる力は人間にしかない。

たとえば、以下のようなスキルが今後ますます重要になる。

- 判断力:複数の選択肢の中から状況に応じて最適解を選ぶ力

- 対人関係スキル:相手の感情や反応を読み取り、信頼関係を築く力

- 現場対応力:マニュアル通りにいかないときに、臨機応変に動ける柔軟性

AIの支援によって事務処理のスピードが上がれば、人間はそのぶん「人にしかできない部分」に時間と力をかけられるようになる。AIが“土台”を整え、人間が“仕上げ”を担う働き方が理想的だ。

AIに“任せられる部分”を見つけて効率化

もう一つの視点は、積極的にAIを使って“任せられる作業”を切り分けることだ。これは「サボる」ことではなく、より創造的で戦略的な仕事に集中するための再配分である。

たとえば次のような業務は、AIに任せて効率化しやすい。

- 会議議事録の要約や整形

- 商品紹介文のドラフト作成

- プレゼン資料の初稿生成

- 顧客対応用のメールテンプレート作成

一方で、人間が担うべき業務はこうした領域にシフトしていく。

- 新しい企画を立てる(創造)

- 交渉や合意形成を図る(関係構築)

- 組織や社会の未来像を描く(戦略立案)

つまり、AIを「補助者」として適切に位置づけることが、今後の働き方改革のカギになる。自分の仕事を「AIに任せるべき部分」「人間がやるべき部分」に分解する視点こそが、AI時代のキャリアを自分で設計するための出発点だ。

ぜひ、下記記事もあわせてご覧ください。

▶︎あわせて読みたい記事

・仕事の【7割はAIに任せられる】。残る3割は人の役割

AIに奪われる仕事ではなく、AIと変わる仕事へ

生成AIの進化によって、仕事のあり方は確実に変化しつつある。しかし、AIに「奪われる」仕事と「残る」仕事を分けるのは、職業名そのものではなく、その仕事を構成する“作業内容の性質”である。

言語化しやすく、ルールや構造が明確な業務ほど、AIは高精度で対応できる。一方で、身体を使い、感情や状況に応じた判断が求められる仕事は、現時点のAIでは代替が難しい。

つまり、キャリア戦略において重要なのは、自分の仕事を分解して「AIに任せられる部分」と「人間だからこそできる部分」を理解することだ。そして、AIに支援を任せつつ、人間ならではの判断力・創造力・関係構築力を磨いていくことが、これからの働き方における大きな武器となる。

AIは“敵”ではない。それをどう使い、どう活かすかが問われる時代が、すでに始まっている。