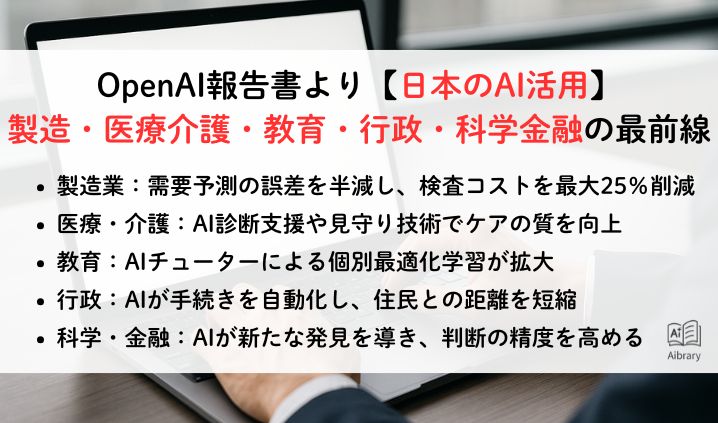

OpenAI報告書より【日本のAI活用】製造・医療介護・教育・行政・科学金融の最前線

生成AIは、研究室の外へ出て“現場”で成果を上げ始めており、OpenAIの報告書「日本のAI:OpenAIの経済 ブループリント」が示す日本のAI活用は、次のような形で社会に浸透しています。

◆ 各分野で進むAIの成果

- 製造業:需要予測の誤差を半減し、検査コストを最大25%削減

- 医療・介護:AI診断支援や見守り技術でケアの質を向上

- 教育:AIチューターによる個別最適化学習が拡大

- 行政:AIが手続きを自動化し、住民との距離を短縮

- 科学・金融:AIが新たな発見を導き、判断の精度を高める

AIは人を置き換える技術ではなく、現場を支え、社会を強くする“新しい相棒”といえましょう。

【出典元】OpenAI、日本の経済成長と包摂的な繁栄を目指す「日本のAI:Open AIの経済ブループリント」を発表

1. 【製造業】AIが職人の勘を支援する時代へ

日本の製造業ではいま、AIが現場の頼れる相棒として活躍し始めています。OpenAIの報告書によると、AIの導入によって需要予測の精度が向上し、検査コストが最大25%削減されるなど、具体的な成果が各地で見られています。

たとえば静岡県の自動車部品メーカーでは、AIを使った需要予測システムを導入しました。

これまで担当者の経験と勘に頼っていた生産計画が、AIによるデータ分析によって誤差率を半分以下に抑えることに成功しています。

生産と在庫のバランスを最適化できるようになり、過剰在庫や納期遅延のリスクが大幅に減少しました。

また、大阪の金属加工メーカーでは、AIによる自動検査を導入しています。カメラとAIが連携し、製品表面の微細なキズや寸法の誤差を検出。それにより、以下のような成果がみられました。

◆AI導入成果

- 検査コストを25%削減

- 検査時間を短縮

- 品質のばらつきを減少

人手不足に悩む中小工場にとって、AIは人を補う“新しい戦力”となっています。

熟練工の技術継承へのAI活用

注目を集めているのが、熟練工の技術継承を支えるAIの活用です。

長年の経験や判断の積み重ねをAIが学び、これまで“人にしか伝えられなかった勘や感覚”をデータとして残せるようになりました。

具体的には、次のような変化が起きています。

◆熟練工の技術継承へのAI活用

- 作業の可視化:熟練工の手順や判断をAIが動画・センサーで分析

- 技能のデータ化:経験値や条件判断を数値化し、モデルとして保存

- 若手育成への応用:データをもとに教育シミュレーションを構築

こうした取り組みによって、若手は“見て学ぶ”から“データで学ぶ”へと進化しました。

AIが作り出すデジタル教材は、これまで口伝えでは伝わりにくかった感覚的なノウハウを補い、再現性の高い学びを可能にしています。

さらに、AIによる技術継承は次のような効果をもたらしています。

- 技能の属人化を防止:誰もが同じ基準で技術を再現できる

- 教育の効率化:熟練者の指導時間を短縮し、若手が自律的に学習

- 品質の安定化:人によるばらつきを減らし、生産全体の精度を向上

AIは職人の代わりに判断する存在ではありません。むしろ、人の技と経験を引き出し、未来へつなぐ“橋渡し役”としての役割を担っています。

失われかけた手仕事の知恵を、AIが確かな形で次世代へと残していく。その静かな変化が、いま日本の現場で確かに始まっています。

2. 【医療・介護】AIが人を支える“新しいケア”

医療や介護の現場ではいま、AIが「人を助けるパートナー」として静かに存在感を高めています。

膨大なデータを瞬時に分析し、医師や介護士の負担を減らすだけでなく、ケアの質そのものを向上させる役割を果たしています。

OpenAIの報告書によると、AIの導入による効果は目覚ましく、次のような成果が現れています。

◆AI導入による主な成果

- AI診断支援:医用画像や検査データをAIが解析し、診断の精度を向上

- 医療費削減:がんや糖尿病などの重症化を防ぎ、社会全体の医療費を抑制

- 介護ロボット導入:身体補助や見守りをAIが担い、年間1.5兆円のコスト削減効果を試算

特に介護現場では、装着型のアシストスーツやAI見守りセンサーの導入が進んでいます。

重い身体介助をサポートするロボットや、夜間巡回を自動化するセンサーが広がり、職員の身体的負担を大幅に軽減。

その結果、介護士が利用者一人ひとりに向き合う時間が増え、ケアの温かさを取り戻す動きが見られます。

AIが変えるケアの質と働く環境

AIは単に作業を効率化するためのツールではありません。現場の「人と人との関わり方」そのものを変えつつあります。

記録や入力作業をAIが担うことで、看護師や介護士はより多くの時間を患者や利用者との対話に使えるようになりました。それは、AIが“時間を生み出す技術”として機能している証拠です。

また、AI導入によって次のような変化が生まれています。

◆AIによるケア現場の変化

- 離職率の低下:身体的・精神的な負担が軽減され、職員が長く働きやすくなる

- サービスの均質化:AI分析によりケアのばらつきを減らし、品質を安定化

- 見守りの強化:AIセンサーによる夜間モニタリングで事故を未然に防止

こうした変化は、介護・医療分野における慢性的な人手不足への解決策にもつながります。

AIが現場の一部を支えることで、限られた人材が“人にしかできない仕事”に集中できるようになるのです。

AIは冷たい機械ではなく、現場を温かくする存在になりつつあります。自動化によって失われるのは“作業時間”であって、“人への思いやり”ではありません。むしろAIが、ケアの現場に笑顔と余裕を取り戻しているのです。

3. 【教育】AIが導く「考える学び」と個別最適化の時代

これまで教師が一人で抱えていた授業準備や学習支援の一部をAIが担い、子どもたちの理解度に合わせた“個別最適化学習”を実現しつつあります。

OpenAIの報告書では、日本の若い世代がすでにAIを自然に学びのツールとして使いこなしており、その変化は教育全体の質を押し上げる原動力になると述べられています。

◆AIがもたらす主な教育効果

- 個別最適化学習:AIドリルやChatGPT Eduが生徒一人ひとりの理解度を分析し、最適な課題を自動生成

- 教師の業務効率化:授業計画の作成やレポートのフィードバックをAIが支援

- 言語の壁を突破:AIの翻訳・要約機能により海外の論文や教材へアクセスが容易に

AIが生徒の学習データを分析し、苦手な単元を特定して次に何を学ぶべきかを提案する。教師はそれをもとに、より深い理解を促す指導に集中できるようになります。

AIが「知識を教える」から「学びを導く」へと役割を転換しつつあるのです。

AIが変える教室の風景

AIの導入によって、教室の風景にも変化が生まれています。黒板とノート中心の学びから、デジタル教材とAIチューターを活用した双方向型の学習へ。

生徒たちはAIとの対話を通して、自分の考えを整理したり、論理の矛盾を見つけたりする“思考のトレーニング”を自然に行っています。

◆AI活用がもたらす教育現場の変化

- 考える力の強化:AIが問いを投げかけ、生徒が自ら答えを導くプロセスを支援

- 多言語対応の拡充:英語や他言語教材をAIが自動翻訳し、世界の知識にアクセス可能

- 学びの自立化:AIチューターが進捗を管理し、自分のペースで学習できる

AIは「答えを教える先生」ではありません。むしろ、生徒が自ら考え、調べ、発見するための“伴走者”として寄り添います。

教師にとってもAIは、事務的な負担を減らし、生徒と向き合う時間を取り戻すための頼れる味方です。

AI教育の広がりは、学校だけにとどまりません。社会人向けのリスキリング支援にもAIが導入され、個々の職種やスキルに合わせて最適な学習プランを提案する仕組みが整いつつあります。

4. 【行政】AIがつくる“つながる公共サービス”のかたち

日本の行政は、膨大な手続きと書類作業に支えられてきました。しかしいま、その仕組みをAIが根本から変えようとしています。

デジタル化の目的が「効率化」から「住民とのつながり」に変わる中で、AIは行政の新しい基盤として欠かせない存在になりつつあります。

各地の自治体では、すでにAIの導入によって目に見える成果が生まれています。

◆AI導入による主な成果

- 保育所選考の自動化(さいたま市):AIマッチングで従来約1,500時間かかっていた業務を数十分に短縮

- 議事録の自動作成(青森県):文字起こし作業を約40%削減し、外部委託費も削減

- 行政業務の効率化(練馬区・品川区):戸籍調査や滞納整理にAIを活用し、処理スピードと精度を向上

こうした事務の効率化により、職員は住民対応や地域課題の解決といった“人にしかできない仕事”に時間を割けるようになりました。

AIは、手続きをスムーズにするだけでなく、行政を「もっと人に近い存在」に変える力を持っています。

AIが支えるデータ主導の行政運営

AIの活用は、業務効率化にとどまりません。各自治体が保有する膨大なデータをAIが横断的に分析し、地域課題の把握や政策立案をサポートしています。

これにより、証拠に基づく政策立案(EBPM)が加速し、より効果的で透明性の高い行政運営が可能になっています。

◆AIがもたらす行政の進化

- 政策立案の高度化:人口動態や産業データをAIが分析し、地域ごとに最適な施策を提示

- 住民サービスのパーソナライズ化:チャットボットが個別の相談に対応し、最適な制度を案内

- 文化と経済の連携:観光や地域資源とAIを組み合わせ、新たな価値を創出

福岡市の「屋台DX」は、まさにこの象徴的な例です。

AIがIoT電球と連携して屋台の営業状況をリアルタイムに可視化し、観光客にはチャットボット「AIおいちゃん」が博多弁で屋台を案内します。

この取り組みは、市民と観光客を結ぶユニークな体験を生み出し、経済効果は年間100億円規模に達しました。

AIが文化と行政を結びつけることで、地域の魅力が新しい形で再発見されているのです。

5. 【科学・金融】AIが未来を見通し、変化を導くエンジンに

科学や金融の分野でも、AIが確かな変革の兆しを見せています。

研究や開発、リスク分析など、膨大な情報処理を必要とする領域で、AIは人間の知見を補い、新しい発見や判断を導く存在となっています。

OpenAIの報告書では、これら2つの分野が「AIによって最も急速に進化している領域」として取り上げられています。

科学分野——研究スピードと精度の飛躍

新薬開発や基礎研究の現場では、AIが研究プロセス全体を支えるようになりました。

日本製薬工業協会の調査によると、AIの導入によって臨床開発の情報収集にかかる時間を約70%短縮、治験関連文書の作成時間も最大60%削減できたとされています。

また、AIが治験データを解析し、成功確率の高い候補を事前に絞り込むことで、研究リスクも大きく軽減。

特に、アルツハイマー病の臨床試験では、AIが画像解析を通じて将来の症状進行を80%の精度で予測し、最適な被験者選定を実現しました。

◆AI導入による主な効果

- 開発期間の短縮:臨床・基礎研究のスピードを加速

- 研究コストの削減:効率的な実験設計により無駄を削減

- 成功率の向上:AI解析による高精度なデータ選定でリスクを低減

これまで人の勘と経験に頼っていた研究領域に、AIが「確率」と「根拠」をもたらしています。その結果、科学の現場では“発見の偶然性”が“再現可能な知”へと変わりつつあります。

金融分野——信頼とスピードを支えるAIの判断力

AIの影響は、金融の世界にも広がっています。口座開設やローン審査といった事務処理から、投資判断やリスク管理といった高度な領域まで、AIが多層的に導入されはじめています。

みずほフィナンシャルグループでは、生成AIを活用した「Wizシリーズ」により、稟議書の作成や与信判断の効率化を進めています。

◆AI導入による主な効果

- 顧客対応の自動化:チャットボットが24時間対応し、問い合わせを即時処理

- リスク検知の高度化:AIがマネーロンダリングや不正取引の兆候を早期に発見

- 投資判断の精密化:膨大な市場データを学習し、個別最適な投資提案を生成

さらに、金融庁が公表した「AIディスカッションペーパー」は、安全なAI活用のためのガイドラインを示し、企業が安心してAIを導入できる環境づくりを進めています。

AIは、単なる自動化ツールではなく、“判断の透明性”と“信頼の再構築”を支えるインフラとして位置づけられつつあります。

まとめ:AIは人を超えず、人を活かす。

本稿で見たように、AIは「効率化」だけでなく、「人に向き合う時間」と「質の高い意思決定」を生み出します。

職人の技はデータとして継承され、ケアは温かさを取り戻し、学びは自分ごとになり、行政はつながりを深め、研究と金融は確度を高めます。

小さく試し、成果を測り、横展開する——その積み重ねが、産業と暮らしを静かに、確実にアップデートしていきます。