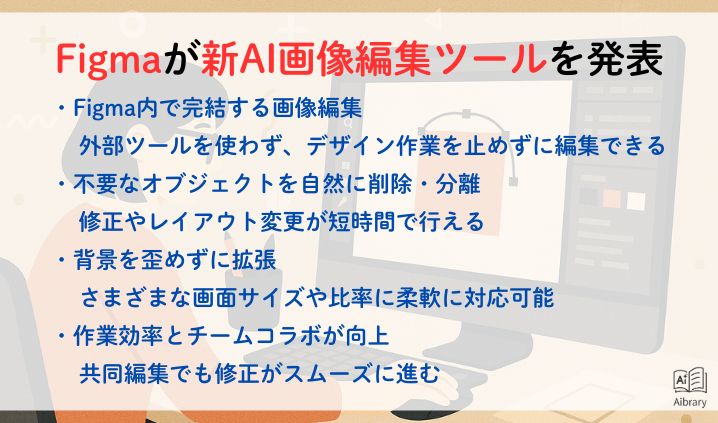

ChatGPT画像生成「誰を・どんな風に・何のために」を伝えるのがコツ

ChatGPTはテキストだけでなく、画像も生成できるようになりました。とくにGPT-4oの登場により、イラストやアートの作成がより直感的に。

この記事では、ChatGPTで画像を生成する具体的な方法、プロンプトの書き方、活用例をQ&A形式でわかりやすく解説します。初心者でも安心して始められるよう、画像生成のコツや注意点も紹介します。

◆画像生成・プロンプト作成のポイント

・良いプロンプトは「誰を・どう描く・何の用途か」が明確

描写対象、スタイル、構図、色、用途などを具体的に伝えるのが成功の鍵。

・画像アップロードで“落書き”をリアル化することもできる

子どもの絵や手描きイラストを高品質に変換可能。

・SNSやYouTube向けのサムネイルもAIで簡単に作成

視認性・配色・感情訴求を意識してプロンプトを設計する。

・著作権・肖像権のリスクに要注意

実在人物や有名キャラの使用は避け、オリジナルでの活用を推奨。

目次

- 1. 【FAQ①】ChatGPTで画像はどうやって作れるの?

- Q. どのモデルで画像生成できるの?

- Q. 無料プランでも使える?

- Q. どうやって画像生成を始める?

- 2. 【FAQ②】初心者でも使いやすいプロンプトを書くには?

- Q. 「プロンプト」って何?

- Q. 初心者向けプロンプト例は?

- Q. スタイルや構図の指定もできる?

- 3. 1. 応用テクニックと便利な使い方

- ①落書きからリアル画像に変換:AI×子どもアートの未来

- ②YouTubeやSNS向けサムネイルの自動生成:情報設計×ビジュアル演出

- ③異なるアートスタイルの活用:一つのテーマで複数表現を展開

- 4. 2. 画像生成の注意点と制限:トラブル回避と安心利用のための実践ガイド

- 著作権・肖像権・ブランド利用に関する注意

- 生成がうまくいかない時の原因と対処法

- 安全・快適に画像生成を使うために

- 5. まとめ

【FAQ①】ChatGPTで画像はどうやって作れるの?

Q. どのモデルで画像生成できるの?

GPT‑4oには「4o Image Generation」機能が搭載されており、ChatGPT上で直接テキスト入力による画像生成が可能です。これにより、従来よりもリアルかつ自然なビジュアルが手軽に得られるようになりました。

Q. 無料プランでも使える?

はい、Freeプランでも画像生成機能は利用可能です。ただし生成回数や混雑時の応答速度には制限があり、有料プラン(Plus、Pro)のほうが安定して利用できます。

Q. どうやって画像生成を始める?

チャット欄横の「Image」や「Create Image」を選択し、プロンプト(指示文)を入力するだけ。さらに、画像をアップロードして「この絵をリアルにして」などの指示を出すこともできます。

【FAQ②】初心者でも使いやすいプロンプトを書くには?

Q. 「プロンプト」って何?

プロンプトとは、「何をどのように描くか」をAIに伝える指示文のこと。具体的に記述するほど、理想に近い画像が得られます。

Q. 初心者向けプロンプト例は?

例えば「Studio Ghibli風の背景で、桜の木の下に立つ女の子。パステルカラー。中央構図」といった詳細な描写が効果的です。

Q. スタイルや構図の指定もできる?

可能です。「水彩画風」「4:3の比率」「グリッド構成」「暗めのライティング」など、視覚表現の方向性も柔軟に調整できます。

1. 応用テクニックと便利な使い方

①落書きからリアル画像に変換:AI×子どもアートの未来

ChatGPTでは画像アップロード機能を活用し、子どもの落書きをリアルなイラストに変換できます。使い方は簡単で、まず落書きをスマホで撮影し、ChatGPTのチャットにアップロード。以下のようなプロンプトで変換を依頼します。

プロンプト例:「子どもの落書きを写実的なイラストに変換してください」

以下にアップロードする子どもの手描きイラストをもとに、リアルタッチの高解像度イラストを生成してください。

・構図、キャラクターの形状や配色をできるだけ忠実に再現してください。

・顔のパーツ(目・鼻・口)をくっきり描写し、表情は笑顔にしてください。

・背景には春の公園のような自然な風景を追加し、柔らかな日差しが差し込むようにしてください。

・キャラクターのポーズが不明な場合は、自然な立ち姿や手を振っている動きなどを加えてください。

・全体を絵本の表紙のような親しみやすく暖かい印象に仕上げてください。

使用可能なスタイル例(必要に応じてプロンプトに追記)

- アニメ風

- 3Dレンダリング風

- 水彩タッチ

- 絵本イラスト風

- ジブリ風

- カートゥーン風

例:「このプロンプトに加えて“水彩タッチでお願いします”」などと書き添えると、仕上がりをコントロールしやすくなります。

追加指定のヒント(必要に応じて追記)

- 用途:Tシャツ印刷用(背景透過)、ぬいぐるみ化、A4サイズ印刷用など

- 解像度:300dpi/16:9比率/背景透過PNG希望など

- 光・季節感:春の夕方、冬の雪景色、朝焼けの光など

- 動き:走っている、ジャンプしている、手を振っているなど

- カラートーン:パステルカラー、鮮やかな原色、落ち着いた中間色など

このプロンプトは、親子の記録や贈り物としてのグッズ制作、絵本化など多彩な活用に対応できます。プロンプトは繰り返し調整可能なので、仕上がりを見ながら「もう少しやわらかく」「背景を変えて」など柔軟に修正して使ってください。

②YouTubeやSNS向けサムネイルの自動生成:情報設計×ビジュアル演出

AIによる画像生成は、YouTubeやInstagram、X(旧Twitter)などSNSのサムネイル作成にも非常に有効です。投稿内容のテーマ、感情、ターゲット層に合わせてタイトル・構図・配色などを細かく指定することで、クリック率や反応率を大きく引き上げることができます。

以下のプロンプトを使えば、AIに任せるだけでスマホ画面でも目を引く高品質なサムネイル画像が生成可能です。

プロンプト例:「SNS用サムネイル画像を自動生成してください」

YouTubeやSNS(Instagram・Xなど)向けに、視線を引きつけるサムネイル画像を生成してください。以下の条件を反映してください。

・背景色は赤、白文字で目立つ大きな見出しを中央または上部に配置してください

見出し例:「絶対NGなAIの使い方」

・真顔の女性を中央に配置し、斜め構図で、陰影を強調し緊張感を演出してください

・全体的に視認性が高く、スマホでも目を引くデザインに仕上げてください

・YouTubeサムネイルとして使える16:9比率で出力してください

カスタマイズ要素(必要に応じて追記)

- 配色は色彩心理学を考慮して調整可能(例:赤=注意喚起、青=信頼、黄色=活発)

- 文字を置くスペースに十分な余白を確保

- ブランドロゴやチャンネルアイコンの配置を指定可能

- 構図の微調整で複数バリエーションを生成し、A/Bテストも可能

プロンプト改善のヒント

- あらかじめテンプレート構成(ブランドカラー、ロゴ位置、フォント)を決めておくことで、一貫性のある出力が可能

- ターゲット層に応じて「キャラクターの表情・構図・書体」を変更することで感情訴求が明確に

- 見出しの文言を変える際は、感情に合ったフォントや構成に調整するのがおすすめ

- SNSごとに適した画像比率を明記すること(Instagram=1:1、X=2:1 など)

このようなプロンプト設計を取り入れることで、視覚的に訴求力の高いSNSクリエイティブを、専門知識なしで生成できるようになります。

AIの「画像生成力 × ユーザーの設計力」で、反応されるビジュアルを戦略的に制作していきましょう。

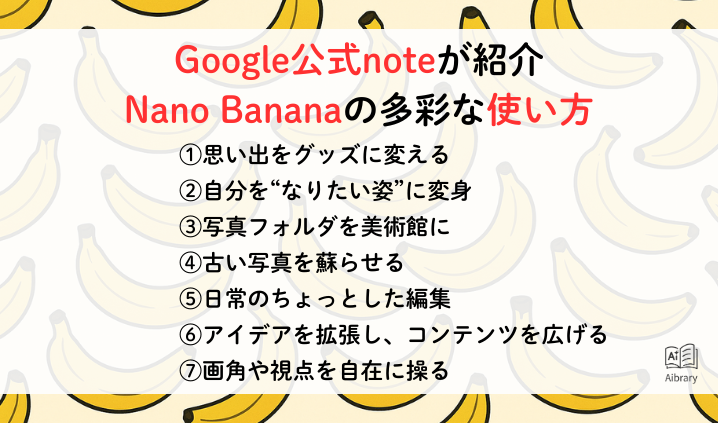

③異なるアートスタイルの活用:一つのテーマで複数表現を展開

ChatGPTの画像生成機能を活用すれば、1つのテーマをもとに複数のアートスタイルでの表現が可能です。SNS投稿やWebコンテンツ、NFT、Tシャツなどのグッズ制作において、スタイルを変えるだけで世界観や訴求力を大きく変えることができます。

以下は、モチーフ「ネコ」を題材にした複数スタイルの生成プロンプト例です。

プロンプト例:「1つのテーマを複数のアートスタイルで表現してください」

以下のモチーフ「ネコ」を、異なるアートスタイルで複数バリエーション生成してください。

各スタイルに応じて構図・色・背景の雰囲気を調整してください。

【1】ピクセルアート風 8bitゲーム風のネコを描いてください。背景は透明で、粗めのドットで表現してください。

【2】水彩画風 柔らかい色調のネコを描いてください。背景には花をあしらい、淡く優しい雰囲気に仕上げてください。

【3】サイバーパンク風 近未来都市のネオン街に佇むネコを描いてください。機械的な質感と暗めのネオン光を使い、印象的なビジュアルにしてください。

【4】油絵風(ゴッホ風) 豊かな陰影と強めの筆致で描かれたネコを描写してください。印象派風に、背景には室内の木の床と光の差す窓を追加してください。

※出力画像はそれぞれのスタイルが明確に識別できるようにしてください。

※画像は正方形(1:1)または使用目的に応じた比率で出力してください。

応用のヒント(プロンプト改善のポイント)

| 項目 | 指定例 |

| テーマの変更 | ネコ → ドラゴン、自社キャラクター、植物、風景、カップル など |

| スタイル名の拡張 | ゴッホ風、水墨画風、葛飾北斎風、ジブリ風、ピカソ風 など |

| 用途を明記 | NFT用(高解像度)、SNS用(1:1比率)、Tシャツ用(背景透過PNG)など |

| 構図の統一 or 変化 | 「同じ構図でスタイルだけ変える」「構図もスタイルごとに調整」などを事前に指定すると精度が向上 |

活用例

- ブランドキャラクターを各アートスタイルで展開し、SNS投稿ごとに世界観を変える

- 商品ラベルやパッケージに、スタイル別のイラストを使って差別化

- 書籍表紙やWebページのキービジュアルを複数スタイルで試作し、印象の違いを確認

このように、スタイルごとの描写に合わせて構図・光・配色を調整することで、AI画像生成は一層クリエイティブに広がります。1つのテーマから多様な世界観を生み出せるのが、ChatGPTの画像生成における大きな魅力です。

2. 画像生成の注意点と制限:トラブル回避と安心利用のための実践ガイド

AIによる画像生成は非常に便利で強力な機能ですが、使い方を誤ると法的リスクや表現トラブルにつながる可能性もあります。

このセクションでは、著作権・肖像権などの法的側面から、プロンプト設計上の注意、出力がうまくいかない場合の対処法までを解説します。

著作権・肖像権・ブランド利用に関する注意

ChatGPTを含む画像生成AIは、あくまでユーザーの指示(プロンプト)に基づいて出力を行うため、以下のような内容を指示する場合には注意が必要です。

1. 実在の人物・有名人の再現

- 有名人の顔や名前を使った生成は肖像権侵害に該当する可能性があります。

- 公的に画像利用が認められていない場合は、商用・公開使用は避けましょう。

- 表情やポーズの指示で実在人物に“似すぎる”画像が出力されることもあるため要注意です。

2. 既存キャラクター・アニメ・映画作品の再現

- 「〇〇風のキャラ」「ポケモン風」などの表現でも、著作権侵害リスクがあります。

- 二次創作としてSNS投稿する場合も、商用やグッズ展開は避けるべきです。

- 許諾されたファンアート範囲(Pixiv FanboxやBOOTHなど)と、AI生成は法律上別扱いになる場合があります。

3. ブランドロゴ・企業デザイン・商品パッケージ

- 「Apple風」「スターバックス風」など、商標や意匠に類似したデザインも使用制限がかかることがあります。

- 生成画像に類似マークが含まれた場合、商標法上の問題が発生する可能性があります。

対策と安心な使い方

- 「架空のキャラクター」「オリジナルブランド風」など、創作的な指示に置き換える

- 商用利用する場合は、権利チェックツールや弁護士監修の確認プロセスを設ける

- 利用前にOpenAIの使用ポリシーを一読することを推奨します

生成がうまくいかない時の原因と対処法

AI画像生成では、プロンプトや状況によって出力にムラが出ることもあります。以下のトラブルと対処法を参考にしてください。

1. 期待と異なる画像が出力される

- 原因:プロンプトの記述が抽象的、情報が足りない

- 対処:スタイル・構図・配色・構成などを明確に指定(例:「真顔」「右向き」「背景は青空と草原」など)

2. 画像が生成されない、処理が遅い

- 原因:サーバー混雑、無料プランの制限

- 対処:GPT‑4oを選択しているか確認し、混雑時間帯(日本時間の夜〜深夜)を避ける

3. 途中で止まる/不完全な画像が出る

- 原因:プロンプト内の論理矛盾、情報過多、過剰な長文指示

- 対処:短く分割して入力 → 再合成する流れに変更することで安定化

4. 画像が意図しない雰囲気になる

- 原因:「かわいい」「かっこいい」など抽象的な感情表現のみで構成

- 対処:具体的な描写要素(例:「目を大きく」「背景に夕日」など)を付加

安全・快適に画像生成を使うために

以下のような配慮を習慣づけることで、AI画像生成のトラブルは最小限に抑えられます。

| チェック項目 | 内容 |

| 使用モデルの確認 | GPT‑4oが選ばれているか |

| 利用目的の明示 | 商用/個人利用を区別して指示 |

| プロンプトの具体性 | 構図・色・サイズ・表情など明確に書く |

| 出力フォーマット | 目的に応じて比率・解像度・背景透明化など指定 |

| 権利関係の確認 | 実在・既存キャラの描写を避ける/確認を取る |

AIとの対話でプロンプトを洗練させていくプロセスそのものが、創造性を広げる体験にもつながります。

画像生成をスムーズかつ合法的に楽しむためには、「描きたいイメージ」だけでなく、「描いていい範囲」「出力させる構成力」も大切です。ルールを守りつつ、創造力を最大限に活かせる画像生成を活用していきましょう。

まとめ

ChatGPTでの画像生成は、プロンプト次第で誰でも簡単にクオリティの高いビジュアルを手に入れられる便利な機能です。イラスト、リアルアート、広告用素材など幅広い用途に対応し、初心者でも短時間で理想の画像を作れます。プロンプトの工夫と生成結果の調整を通じて、AIによる創造の可能性をぜひ体感してみてください。